災害が多発する今だから「レジリエント」な都市について再考しよう。

どうもコージコーダイ(@kodai_chi_koji)です。

台風19号が日本に上陸。

直撃した訳じゃないのに私の住んでいる福岡市内でも朝からなかなかの風が吹き荒れています。

年に一度どころか複数回の大規模災害が当たり前になってきましたね。

災害大国の私たち、また災害が多発する今だからこそ、考えておきたいことについて今日は書きます。

SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」の中には「レジリエントなまちづくり」という考え方があります。

私が子どもの時、阪神淡路大震災で壊滅状態になった神戸の街は、今なお傷跡を残しているとはいえ、驚くぐらいの速度で復興を成し遂げましたが、それ以降の大規模災害については東日本大震災などを考えてもらってもわかるように、その復興についてはまだまだ終わりが見えません、その他にも多くの災害がありましたが、どの被災地についても今なお色濃く傷跡を抱えたままになっています。

相次ぐ災害を前に、まちづくりのあり方を都市のイメージから変換する必要があると私は考えています。

レジリエントって何?

最初に言葉の説明をはさませてください。

レジリエントという言葉はご存知ですか?

SDGsに取り組むにあたって何度も出てくる言葉の一つです。

日本語にするなら「強靭さ」とか「回復力」みたいになります。

柳の木みたいなイメージをしてもらうといいと思います。

「柳の木は折れない」

「柳に雪折れなし」

などと言う言葉は聞いたことがあると思います。

柳の木はしなるんですよね。

例えば雪が積もってもその重みに反発することなく、しなるので折れない。

一方で、どんなに強固に見える立派な大木であったとしても、許容範囲を超える量の雪がつもったら耐えきれずに折れてしまうんですよね。

柳の木は「レジリエントな木」であると言えます。

ミクロネシア連邦のエピソード

ちょっと関連して、エピソードを紹介させてください。

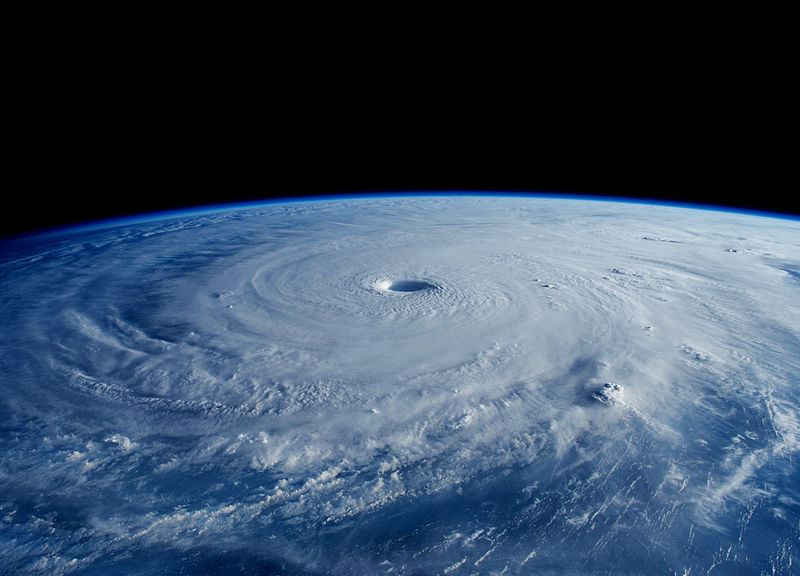

平成27年3月末に台風MAYSAKがミクロネシア連邦を襲いました。

まずは、宇宙から撮影されたMAYSAKの様子をみてください。

ちょっと信じがたい規模の台風であることがわかると思います。

小さな太平洋の島国に甚大な被害をもたらしました。

その半年後ぐらいに心配になって私は現地を訪れたんですが、すでに台風の爪痕はなくなってたんですよね。

その様子を目の当たりにした時に、私は「レジリエントなまち」を感じました。

風で吹き飛ばされたり簡単に崩れたりするような建物もたくさんあるんですが、一方で吹き飛ばされてもすぐに立て直せるんですよ。

回復力が凄まじいんです。

まさにレジリエントなんです。

はたして、私たちの都市はどうか?

私たちの都市、あるいは私たちの都市観はどうでしょう?

光り輝く、都会のビル群はもしかすると強固に見えるだけで実は脆く、一度倒れたら復活することができない大木に過ぎないのかもしれません。

災害が相次ぎ、人口も減少の一途、国際的な競争力も落ちていく中、私たちの都市観そのもの、まちづくりのあり方そのものを見直す転換期がきているのかもしれません。

住み続けられるまち。

柳の木のようなレジリエントなまちづくりのヒントは先進国ではなく、開発途上国の一見すると不安定で無秩序に見える世界にあるように私は思っています。

その他、SDGs関係の記事のまとめはコチラ

>>>【まとめ】包括的なSDGs17目標を包括的に徹底解説!